アメリカ航空宇宙博物館…1997年秋(その2) ― 2013/07/02 22:11

ディヴィッド・スコット/アレクセイ・レオーノフ著

鈴木律子/奥沢駿訳

『アポロとソユーズ』

2005年、ソニーマガジンズ

(アレクセイ・レオーノフ)

「気分はものすごくいい」生命維持装置とつながっている呼吸用チューブをエアロックの外に出しながらレポートした。それから、プールの壁を蹴るときのように、軽く宇宙船を蹴って宇宙へ飛び出した。

今、わたしは宇宙を泳いでいる。人類が初めて経験することだ。

これまでに経験したことのない気分の高揚を感じた。あれから長い時間が経過したが、今でもあのとき感じたふたつの感情をありありと思い出すことができる。

これは米ソの中距離弾道ミサイル。旧ソ連のSS-20とアメリカのパーシングIIミサイルのようだ。そういえば、SS-20という単語が頻繁に語られたことがある。大きい方が旧ソ連製だ。もう一つの写真はSS-20をさらに別の角度と距離から撮ったもの。SS-20の方が大型であるためか、射程距離も長いようだ。

いずれにしても、この時はソ連は既に崩壊していた。1987年12月に、レーガン大統領とゴルバチョフ書記長によって中距離核戦力全廃条約が締結され、多くのミサイルが廃棄されている。

鈴木律子/奥沢駿訳

『アポロとソユーズ』

2005年、ソニーマガジンズ

(アレクセイ・レオーノフ)

「気分はものすごくいい」生命維持装置とつながっている呼吸用チューブをエアロックの外に出しながらレポートした。それから、プールの壁を蹴るときのように、軽く宇宙船を蹴って宇宙へ飛び出した。

今、わたしは宇宙を泳いでいる。人類が初めて経験することだ。

これまでに経験したことのない気分の高揚を感じた。あれから長い時間が経過したが、今でもあのとき感じたふたつの感情をありありと思い出すことができる。

これは米ソの中距離弾道ミサイル。旧ソ連のSS-20とアメリカのパーシングIIミサイルのようだ。そういえば、SS-20という単語が頻繁に語られたことがある。大きい方が旧ソ連製だ。もう一つの写真はSS-20をさらに別の角度と距離から撮ったもの。SS-20の方が大型であるためか、射程距離も長いようだ。

いずれにしても、この時はソ連は既に崩壊していた。1987年12月に、レーガン大統領とゴルバチョフ書記長によって中距離核戦力全廃条約が締結され、多くのミサイルが廃棄されている。

アメリカ航空宇宙博物館…1997年秋(その3) ― 2013/07/05 21:25

ディヴィッド・スコット/アレクセイ・レオーノフ著

鈴木律子/奥沢駿訳

『アポロとソユーズ』

2005年、ソニーマガジンズ

(ディヴィッド・スコット)

しかし、それは歴史的な瞬間だった。月面に立った最初の人類として、ニール自身何かを言い残しておくべきだと思ったのだろう。じつは、そういう場合のために、誰かが聖書とシェイクスピアの言葉を彼に送っていたらしい。だが、ニールは自ら一一の単語を選んで、完璧なメッセージを発した。

「一人の人間には小さな一歩でも、人類にとっては偉大な一歩である」(That's one small step for man, One giant leap for mankind.)

ここはアメリカなのだから、当然のことながら、アポロ計画をモチーフとした展示がある。アポロ計画はアメリカが取り組んだ壮大なものだった。子供の時だったが、アポロ11号の乗組員が月面着陸した時の報道には感動した。後から月の石を見に行ったこともよく覚えている。日本全土で、月の石は展示されたようだ。

アメリカはアポロ計画をやめてしまったし、スペースシャトルを飛ばすのことも無しになってしまった。費用がかかるからなどという理由を聞くが、本当のことはよく分からない。

鈴木律子/奥沢駿訳

『アポロとソユーズ』

2005年、ソニーマガジンズ

(ディヴィッド・スコット)

しかし、それは歴史的な瞬間だった。月面に立った最初の人類として、ニール自身何かを言い残しておくべきだと思ったのだろう。じつは、そういう場合のために、誰かが聖書とシェイクスピアの言葉を彼に送っていたらしい。だが、ニールは自ら一一の単語を選んで、完璧なメッセージを発した。

「一人の人間には小さな一歩でも、人類にとっては偉大な一歩である」(That's one small step for man, One giant leap for mankind.)

ここはアメリカなのだから、当然のことながら、アポロ計画をモチーフとした展示がある。アポロ計画はアメリカが取り組んだ壮大なものだった。子供の時だったが、アポロ11号の乗組員が月面着陸した時の報道には感動した。後から月の石を見に行ったこともよく覚えている。日本全土で、月の石は展示されたようだ。

アメリカはアポロ計画をやめてしまったし、スペースシャトルを飛ばすのことも無しになってしまった。費用がかかるからなどという理由を聞くが、本当のことはよく分からない。

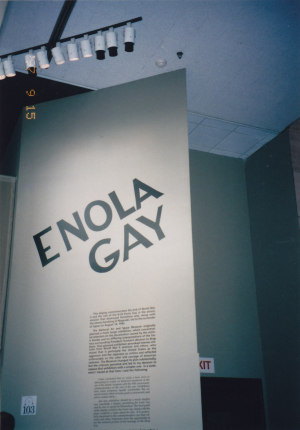

アメリカ航空宇宙博物館…1997年秋(その4) ― 2013/07/09 21:27

フィリップ・ノビーレ/バートン・J・バーンスティン著、三国隆志他訳

『葬られた原爆展ースミソニアンの抵抗と挫折ー』

1995年、五月書房

「誰だってあんな光景を目にするとは思わなかったにちがいない。二分前には広島の街並をはっきり見ることができたのに、今や跡かたもない」

副操縦士ボブ・ルイスの言葉 戦後のインタビューで フランク・シュルトンの好意による

これは日本人にとってあまりにも重苦しい展示物である。エノラ・ゲイ。広島に原爆を投下した爆撃機である。あの有名なB-29である。エノラ・ゲイという名前は機長の母親に由来しているという。広島原爆投下について、当時のアメリカの新聞も掲示されている。原爆そのものも展示されている。当然、これは模擬品だろう。

『葬られた原爆展ースミソニアンの抵抗と挫折ー』

1995年、五月書房

「誰だってあんな光景を目にするとは思わなかったにちがいない。二分前には広島の街並をはっきり見ることができたのに、今や跡かたもない」

副操縦士ボブ・ルイスの言葉 戦後のインタビューで フランク・シュルトンの好意による

これは日本人にとってあまりにも重苦しい展示物である。エノラ・ゲイ。広島に原爆を投下した爆撃機である。あの有名なB-29である。エノラ・ゲイという名前は機長の母親に由来しているという。広島原爆投下について、当時のアメリカの新聞も掲示されている。原爆そのものも展示されている。当然、これは模擬品だろう。

エルミタージュ美術館…1980年夏 ― 2013/07/12 21:58

ディブラ・ディーン著、成川裕子訳

『エルミタージュの聖母』

PHP研究所、2009年

エルミタージュ美術館が軍の攻撃対象となるなど、おそよありえないことだったが、それは何の慰めにもならなかった。今回のことは何一つ、道理にかなったことなどない。正気の人間にはおよそ理解できないことばかりだ。観念上では、ドイツ軍がそこまでやってきていることは、数日前、最初の砲弾がヒューと音を立てて市街で炸裂したとき、誰もが知ったことだが、あれはどこかのファンタジーのように、突拍子もない、非現実的なことだった。人びとはみな呆気にとられ、ぽかんと顔を見合わせるだけだっった。まさか、そんな。このレニングラードで?ばかげている。長距離ミサイルを撃ち込んで、女や子供や年寄りを、無差別に撃ち殺す?何のために?それに、、なんで街を焼き払うのか。焼き尽くして何も残らならなったら、勝っても何の意味もなかろうに。

レニングラード(当時)に比較的長いこと滞在していたが、エルミタージュ美術館そのものはさらりと見た程度だろうか。何しろあまりにも素晴らしいコレクションなだけに、ちゃんと鑑賞するには1か月はかかると聞いていた。そうなると、他の名所が見られなくなってしまう。

滞在していたアストリアホテルから近い場所にもあり、この辺りをよく歩いた。この写真は、宮殿広場に立ってエルミタージュ側から旧参謀本部に向かって撮影したもの。このあたりはレニングラードで最も壮大な雰囲気を感じることができる場所だ。モスクワのクレムリンも典雅だが、ここはまた違った趣がある。

『エルミタージュの聖母』

PHP研究所、2009年

エルミタージュ美術館が軍の攻撃対象となるなど、おそよありえないことだったが、それは何の慰めにもならなかった。今回のことは何一つ、道理にかなったことなどない。正気の人間にはおよそ理解できないことばかりだ。観念上では、ドイツ軍がそこまでやってきていることは、数日前、最初の砲弾がヒューと音を立てて市街で炸裂したとき、誰もが知ったことだが、あれはどこかのファンタジーのように、突拍子もない、非現実的なことだった。人びとはみな呆気にとられ、ぽかんと顔を見合わせるだけだっった。まさか、そんな。このレニングラードで?ばかげている。長距離ミサイルを撃ち込んで、女や子供や年寄りを、無差別に撃ち殺す?何のために?それに、、なんで街を焼き払うのか。焼き尽くして何も残らならなったら、勝っても何の意味もなかろうに。

レニングラード(当時)に比較的長いこと滞在していたが、エルミタージュ美術館そのものはさらりと見た程度だろうか。何しろあまりにも素晴らしいコレクションなだけに、ちゃんと鑑賞するには1か月はかかると聞いていた。そうなると、他の名所が見られなくなってしまう。

滞在していたアストリアホテルから近い場所にもあり、この辺りをよく歩いた。この写真は、宮殿広場に立ってエルミタージュ側から旧参謀本部に向かって撮影したもの。このあたりはレニングラードで最も壮大な雰囲気を感じることができる場所だ。モスクワのクレムリンも典雅だが、ここはまた違った趣がある。

ロシア美術館…1980年夏 ― 2013/07/16 21:22

イリヤ・レーピン著、松下 裕訳

『ヴォルガの舟ひき』

中央公論社、1986年

ところが美術アカデミーの廊下はもっと暗かった。廊下の出口・入口に壁から小さなランプがかかっているだけで、その間の廊下は、暖炉焚きの落して行った薪に蹴つまずかぬよう足を高くあげて歩かねばならなかった。廊下にはガスが充満していて、鼻や目が痛くなる。

エルミタージュ美術館は世界有数の美術品を集めている。同じレニングラード(当時)にあるロシア美術館についても同じことがいえるが、その名前が示すようにロシア美術のコレクションが売り物で、正直言って、エルミタージュよりも楽しむことができた。

せっかくロシアに来たのだから、ロシア的なものを楽しみたいからだ。現地の青年に案内してもらった。ロシア人ではなく、ウクライナ人だといっていた。この美術館の建物は、もともと皇帝の息子ミハイル大公のためにつくられた宮殿だったようだ。

『ヴォルガの舟ひき』

中央公論社、1986年

ところが美術アカデミーの廊下はもっと暗かった。廊下の出口・入口に壁から小さなランプがかかっているだけで、その間の廊下は、暖炉焚きの落して行った薪に蹴つまずかぬよう足を高くあげて歩かねばならなかった。廊下にはガスが充満していて、鼻や目が痛くなる。

エルミタージュ美術館は世界有数の美術品を集めている。同じレニングラード(当時)にあるロシア美術館についても同じことがいえるが、その名前が示すようにロシア美術のコレクションが売り物で、正直言って、エルミタージュよりも楽しむことができた。

せっかくロシアに来たのだから、ロシア的なものを楽しみたいからだ。現地の青年に案内してもらった。ロシア人ではなく、ウクライナ人だといっていた。この美術館の建物は、もともと皇帝の息子ミハイル大公のためにつくられた宮殿だったようだ。

トレチャコフ美術館…1980年夏(その1) ― 2013/07/19 21:19

イリヤ・レーピン著、松下 裕訳

『ヴォルガの舟ひき』

中央公論社、1986年

こういうふうに生活の大本からおびやかされたロシア芸術の若々しい萌芽は、そのまましぼんで枯れてしまうほかはなかった。そこへ豊かなロシア人たちが現われ、これらの幼い芽生えを庇護して、そうすることでロシア絵画にきわめて強固な土台を置いたのだった。それは、コジマ・ソルダチョンコフ、パーヴェル・トレチャーコフで、とりわけトレチャーコフがそうだった。

モスクワにあるトレチャコフ美術館を訪問した。これも世界有数の美術館の一つだ。クレムリンからずっと南に行ったところ。モスクワ川と運河を渡った先にある。美術に理解のあるトレチャコフ兄弟が美術品を収集しながら、芸術家を育成していたことが背景にある。

芸術というのはパトロンとか資産が後押しすることが多い。トレチャコフ美術館は建物そのものが芸術品だ。見ての通り、赤と白を織り交ぜたエキゾチックな建物に特徴がある。ソ連製の赤い車が写ったことが一層この写真を引き立てることとなった。

『ヴォルガの舟ひき』

中央公論社、1986年

こういうふうに生活の大本からおびやかされたロシア芸術の若々しい萌芽は、そのまましぼんで枯れてしまうほかはなかった。そこへ豊かなロシア人たちが現われ、これらの幼い芽生えを庇護して、そうすることでロシア絵画にきわめて強固な土台を置いたのだった。それは、コジマ・ソルダチョンコフ、パーヴェル・トレチャーコフで、とりわけトレチャーコフがそうだった。

モスクワにあるトレチャコフ美術館を訪問した。これも世界有数の美術館の一つだ。クレムリンからずっと南に行ったところ。モスクワ川と運河を渡った先にある。美術に理解のあるトレチャコフ兄弟が美術品を収集しながら、芸術家を育成していたことが背景にある。

芸術というのはパトロンとか資産が後押しすることが多い。トレチャコフ美術館は建物そのものが芸術品だ。見ての通り、赤と白を織り交ぜたエキゾチックな建物に特徴がある。ソ連製の赤い車が写ったことが一層この写真を引き立てることとなった。

トレチャコフ美術館…1980年夏(その2) ― 2013/07/23 19:40

イリヤ・レーピン著、松下 裕訳

『ヴォルガの舟ひき』

中央公論社、1986年

彼はその事業をきわめて大きな、かつてないほどの規模にまで拡げ、ロシア絵画全体の生死の問題をただひとりでその双肩に担った。それは壮大で、かつて例をみないような功績だった!けれども、トレチャーコフとソルダチョンコフによって祖国の芸術への愛が育まれるのは、もっとずっとのちのことだ。

トレチャコフ美術館でもっとも有名な絵というのは、イワン・クラムスコイ作の『忘れえぬ女』だろう。最近では、2012年に東京都内のBunkamura ザ・ミュージアムで開かれた『国立トレチャコフ美術館所蔵 レーピン展』を見に行った。

海外で美術館を巡るのも楽しいが、日本で一部の作品が展示されることも多いので、後からじっくり国内で見るのも悪くない。トレチャコフ美術館はモスクワ随一の美術館である。レーピンといえば、ロシアの美術史上においても最も秀でた画家の一人であるから、何度もそうした作品を世界のあちこちで見られることは素晴らしい。

『ヴォルガの舟ひき』

中央公論社、1986年

彼はその事業をきわめて大きな、かつてないほどの規模にまで拡げ、ロシア絵画全体の生死の問題をただひとりでその双肩に担った。それは壮大で、かつて例をみないような功績だった!けれども、トレチャーコフとソルダチョンコフによって祖国の芸術への愛が育まれるのは、もっとずっとのちのことだ。

トレチャコフ美術館でもっとも有名な絵というのは、イワン・クラムスコイ作の『忘れえぬ女』だろう。最近では、2012年に東京都内のBunkamura ザ・ミュージアムで開かれた『国立トレチャコフ美術館所蔵 レーピン展』を見に行った。

海外で美術館を巡るのも楽しいが、日本で一部の作品が展示されることも多いので、後からじっくり国内で見るのも悪くない。トレチャコフ美術館はモスクワ随一の美術館である。レーピンといえば、ロシアの美術史上においても最も秀でた画家の一人であるから、何度もそうした作品を世界のあちこちで見られることは素晴らしい。

ドバイ博物館…2006年夏(その1) ― 2013/07/26 20:01

ドバイ博物館…2006年夏(その2) ― 2013/07/30 19:35

塙 治夫編訳

『アブー・ヌワース アラブ飲酒詩選』

岩波文庫、1988年

<よみがえる美>

薔薇色の頬をした乙女がいる。

蠱惑的な素肌をした娘だ。

人々は彼女をみつめ、

つきせぬ美しさに見とれた。

いろんな模型とか人形があって、楽しい。ふだんからアラブの文化や人々に接することはほとんどないから、エキゾチックな博物館は見ていて飽きない。外はとても暑いから、涼しげな石の建物の中にいるのは快い。いろんな衣服の展示もあって面白い。

この展示物はなんだろうか。女性でも髪や顔を隠す必要はないのだろうか。家の中だからいいのだろうか。まちの中では顔を隠した女性が多いが、正面からは写真は撮りにくい。中東諸国からの観光客も多いが、ドバイはその中でも自由な地域なのだろう。目だけ出した女性なども家族と一緒に楽しそうに旅行をしている。

『アブー・ヌワース アラブ飲酒詩選』

岩波文庫、1988年

<よみがえる美>

薔薇色の頬をした乙女がいる。

蠱惑的な素肌をした娘だ。

人々は彼女をみつめ、

つきせぬ美しさに見とれた。

いろんな模型とか人形があって、楽しい。ふだんからアラブの文化や人々に接することはほとんどないから、エキゾチックな博物館は見ていて飽きない。外はとても暑いから、涼しげな石の建物の中にいるのは快い。いろんな衣服の展示もあって面白い。

この展示物はなんだろうか。女性でも髪や顔を隠す必要はないのだろうか。家の中だからいいのだろうか。まちの中では顔を隠した女性が多いが、正面からは写真は撮りにくい。中東諸国からの観光客も多いが、ドバイはその中でも自由な地域なのだろう。目だけ出した女性なども家族と一緒に楽しそうに旅行をしている。

最近のコメント